Un giardino, un abate e una rivoluzione silenziosa

Nell’abbazia di Brünn, oggi Brno, nel cuore dell’attuale Repubblica Ceca

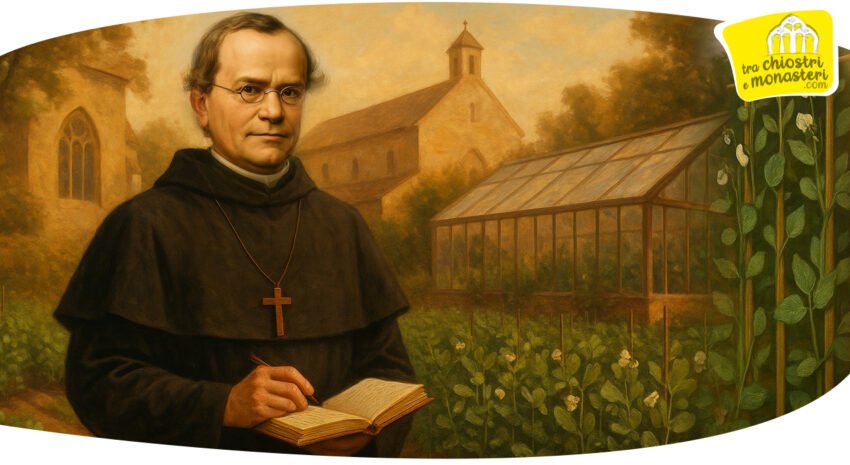

Nel cuore dell’Ottocento, tra le mura dell’Abbazia di San Tommaso a Brünn (oggi Brno in Repubblica Ceca), il monaco agostiniano Gregor Mendel osservava piselli. Non per scopi culinari, ma scientifici.

Figlio di un contadino, con un passato da giardiniere e apicoltore, Mendel aveva sviluppato fin da giovane un profondo interesse per la natura e le sue regole.

I suoi primi esperimenti riguardarono le api e persino i topolini, ma l’abate del tempo non gradiva lo studio della riproduzione animale in convento. Così Mendel si orientò verso il mondo vegetale: discreto, prolifico, perfetto per il chiostro. E tra tutte le piante, scelse i piselli.

Una serra tra le mura dell’abbazia

L’abate Franz Cyril Napp credette talmente tanto nel potenziale di Mendel da autorizzare la costruzione di una serra all’interno dell’abbazia, dedicata esclusivamente ai suoi esperimenti scientifici.

Tra il 1856 e il 1863, Mendel coltivò e analizzò circa 28.000 piante di piselli. Studiò sette caratteristiche fondamentali: forma e colore del baccello, forma e colore dei semi, posizione e colore dei fiori, altezza della pianta.

Con meticolosità monastica, annotava ogni variazione, ogni incrocio, ogni risultato. Il suo metodo, semplice ma rigoroso, era destinato a cambiare per sempre la scienza.

Mendel botanico: prima della genetica, l’amore per le piante

Prima ancora di essere considerato il padre della genetica, Gregor Mendel era un appassionato botanico. Il suo interesse per il mondo vegetale non nacque tra i banchi della scienza, ma nei campi della sua infanzia. Figlio di contadini, fin da ragazzo Mendel si dedicò alla coltivazione e alla cura delle piante, lavorando come giardiniere per mantenersi agli studi. Questa esperienza diretta con la terra gli fornì un occhio attento ai dettagli, una mano paziente e una profonda familiarità con i ritmi della natura.

Nel monastero di Brno, quel sapere contadino si raffinò: tra aiuole e pergolati, il giovane monaco sviluppò una sensibilità scientifica unica, capace di cogliere regolarità là dove gli altri vedevano solo foglie e steli. Per Mendel, ogni pianta era un enigma, ogni fiore un codice. Il suo talento botanico fu il terreno ideale su cui germogliarono le sue intuizioni genetiche.

Le leggi della genetica prima del DNA

Senza conoscere il DNA, Mendel scoprì le basi dell’ereditarietà. Parlava di “fattori” che oggi chiamiamo geni. Capì che alcuni tratti sono dominanti e altri recessivi, e che si trasmettono da una generazione all’altra secondo schemi precisi.

Nel 1866 pubblicò i suoi risultati. Ma la comunità scientifica dell’epoca non era pronta. La sua ricerca fu ignorata per anni, oscurata anche da teorie errate come la “pangenesi” di Darwin.

La riscoperta e l’eredità scientifica

Nel 1900, tre scienziati europei – Hugo de Vries, Carl Correns e Erich von Tschermak – riscoprirono indipendentemente gli esperimenti di Mendel. Fu de Vries a citarlo come l’autore originario, segnando la sua rinascita scientifica postuma.

Oggi, possiamo senza alcun dubbio considerare Mendel padre della genetica. Le sue leggi sono alla base di studi fondamentali in medicina, agronomia e biotecnologia.

Il chiostro come culla del sapere

La storia di Gregor Mendel dimostra che i monasteri non erano solo luoghi di preghiera, ma anche di studio e ricerca. Il chiostro fu il suo laboratorio, la pazienza il suo metodo, e la curiosità la sua guida.

In silenzio, tra libri e fioriere, nacque una scienza che oggi riguarda ciascuno di noi. E tutto ebbe inizio con un uomo, un abate e qualche pisello coltivato con amore.